目次

建設業の未来に迫る危機

あなたは 「現場で人手が足りない!」 と感じたことはありませんか?

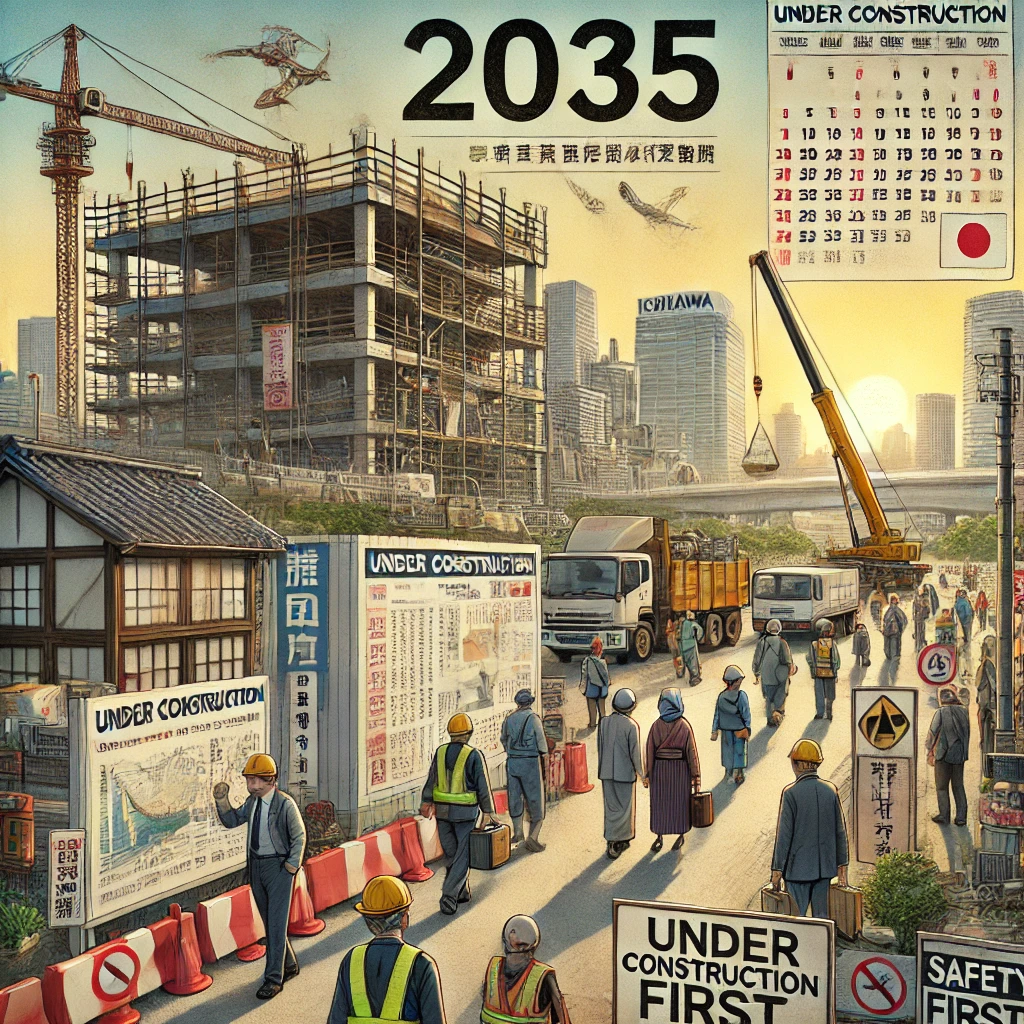

建設技能者が2035年に21.6%減少し、200万人を割り込む という衝撃的な予測が発表されました【画像参照】。このままでは、 10~15兆円もの建設投資が供給制約で失われる可能性 があります。

特に、市川市や千葉県の建設業者にとっても他人事ではありません。職人不足は、事業の継続や工期の遅延、収益減少につながる重大な問題です。

この記事では、建設業の技能者減少が引き起こす影響と、今からできる対策 について、行政書士の視点で解説します。

【建設業の現場から】技能者不足がもたらすリアルな影響とは?

職人が足りない!

「ベテラン職人がどんどん辞めていくのに、新しい人が入ってこない…」

「仕事はあるのに、人手が足りず受注できない…」

市川市のとある建設会社の社長は、こう嘆きます。実際、多くの企業で 人手不足が原因で受注機会を逃す ケースが増えています。

例えば、都内のある建設会社では、 職人の高齢化と若手の不足 により、受注件数が20%も減少。結果として、売上が前年比15%減少 する事態になりました。

技能者不足は、単なる「人手の問題」ではありません。受注の減少→売上減→利益率低下→倒産リスク増大 という深刻な連鎖を引き起こします。

千葉県でも同じ問題が…

建設経済研究所のレポートによると、技能者は全国で21.6%減少 し、すべての都道府県で減少が予測されています。特に、地方ほど減少率が大きく、福島県では50.2%減少 するとのこと。

市川市や千葉県の建設業界でも、人材確保の問題は今後さらに深刻化 すると考えられます。

【行政書士が解説】技能者不足が建設業に与える影響と法的な対策

建設業技能者の減少が引き起こす3つのリスク

建設技能者の減少は、単なる人手不足にとどまらず、 業界全体に大きな影響を及ぼします。具体的に、どのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。

① 受注機会の減少 → 売上の低下

建設業では 「人が足りなければ仕事を受けられない」 という厳しい現実があります。

例えば、

- 人手不足で工期が遅れ、追加コストが発生

- 技術者不足のために公共工事の入札要件を満たせない

- 経験者が不足し、施工品質が低下

このような状況が続くと、経営の安定性が大きく損なわれる ことになります。

② 技能者の高齢化 → 技術継承の困難

現場で働く職人の多くは 50代以上。2035年にはさらに高齢化が進み、技術を継承する人材が不足 します。

特に、伝統的な左官・型枠・鉄筋工などの専門技術を持つ職人が減少 すれば、

- 特殊工事の施工が難しくなる

- 若手育成の機会が減り、業界の魅力が低下

という悪循環に陥る可能性があります。

③ 外国人労働者への依存 → 法的な規制への対応

人手不足を補うため、外国人技能実習生や特定技能の活用が進んでいます。しかし、行政書士としては 法的なリスクに注意が必要 です。

- 技能実習生の受け入れ要件の厳格化(適正な管理が求められる)

- 特定技能の更新手続きの負担増加(ビザ更新や在留資格変更)

- 外国人労働者の労働環境改善の義務(違反すると行政指導の対象に)

建設業で外国人労働者を活用する場合、適切な在留資格の管理や法的手続きが 企業の責任 になります。

【今すぐできる!】技能者不足に立ち向かうための実践的対策3選

建設業経営者・現場監督の皆さんへ

技能者不足の時代でも、正しい知識と準備 があれば安定経営は実現できます。

ここでは、行政書士としての実務経験から、中小建設業者でもすぐに実践できる対策 を3つご紹介します。

① 建設業許可を取得・維持して「人材確保の土台」をつくる

実は、建設業許可を持っている会社は、求職者や外国人技能者から選ばれやすい傾向があります。

なぜなら、「許可業者=信頼できる職場環境」とみなされるからです。

📌 行政書士の視点からのアドバイス

- 更新手続きの遅れに注意!(5年ごとの更新を忘れると大変です)

- 経営管理責任者や専任技術者の交代時は要注意

- 許可業種の追加も将来を見据えて検討を

💡 許可をしっかり維持しておくことで、金融機関からの信頼も高まり、融資にも有利になります。

② 外国人労働者の受け入れ体制を法的に整備する

外国人材を活用する際には、在留資格の適正管理と、労務環境の整備 が不可欠です。

違反があると、技能実習制度の停止や監理団体の指導に発展する恐れも。

📌 ポイントになる手続き・準備

- 建設業許可に加え、「受入企業としての体制整備」が必要

- 技能実習・特定技能の違いを理解し、適切なビザ管理を行う

- 労働条件通知書、住居支援、通訳体制など、受入後の支援も法令で義務化

③ 経営事項審査・入札参加資格の取得で公共工事にチャレンジ

公共工事は、安定した収入源&若手育成の場としても重要です。

その第一歩が、経営事項審査(経審)と入札参加資格の取得です。

📌 行政書士の支援内容(一例)

- 経審の点数シミュレーション(どこを改善すれば点数が上がるか)

- 金融機関との連携で、必要な財務基盤を整備

- 入札参加資格の申請や更新のサポート

💡 公共案件に参加することで、職人の雇用を安定させると同時に、社会的信頼も向上します。

【まとめ】技能者減少時代を生き抜くために――今こそ、経営と法務の“見直し”を

2035年、建設業界はどうなるのか?

建設技能者が 21.6%減少し、最大15兆円の建設投資が失われる可能性――。

これは、未来の話ではなく、今まさに進行している現実です。

しかし、この記事でご紹介したように、

✅ 建設業許可の維持・活用

✅ 外国人材の適切な受け入れ

✅ 経審や入札資格による安定収益の確保

といった 「備え」と「戦略」 を今から始めることで、

この逆風を「成長のチャンス」に変えることも可能です。

市川市の建設業者の皆様へ ― 行政書士として、全力でサポートします。

私、松野芳賢は、自衛隊での災害派遣経験や復興支援の現場で、

「建設業の力こそ、地域の未来を創る」 という信念を持ちました。

市川市や周辺地域の建設業者がこの難局を乗り越え、

未来につながる経営を実現できるよう、実務・法務の両面から伴走します。

✅ もし、以下のようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

- 「建設業許可の更新が不安…」

- 「外国人の雇用を始めたいけど、どこから手をつければ…」

- 「経審の点数、ウチはいくらになるんだろう?」

建設業の未来は、あなたの一歩から変わります。

今こそ、「備える経営」へ。