目次

建設業界の「コスト×環境」問題、どう解決する?

建設現場で働く皆さん、こんな悩みを持ったことはありませんか?

- 「コンクリートの価格が年々上がっていて、コストがかさむ…」

- 「脱炭素の流れが強まる中で、環境負荷の少ない建築技術を取り入れたい」

- 「でも、新しい技術は導入コストや手間がかかりそうで踏み出せない」

建設業は、まちづくりやインフラ整備を支える重要な業界ですが、同時に 「コスト削減」と「環境負荷の低減」 という課題にも直面しています。特に、コンクリートは世界で最も使用される建築材料の一つであり、その生産過程で大量のCO2が排出されるため、持続可能な建築手法の確立が求められています。

そこで、今回は 「軽量で環境に優しいコンクリート床を実現する革新的な技術」 を紹介します。スイスのETH Zurich(スイス連邦工科大学チューリッヒ校)で開発された 「Unfold Form(アンフォールド・フォーム)」 という技術が、建設現場の常識を覆そうとしているのです。

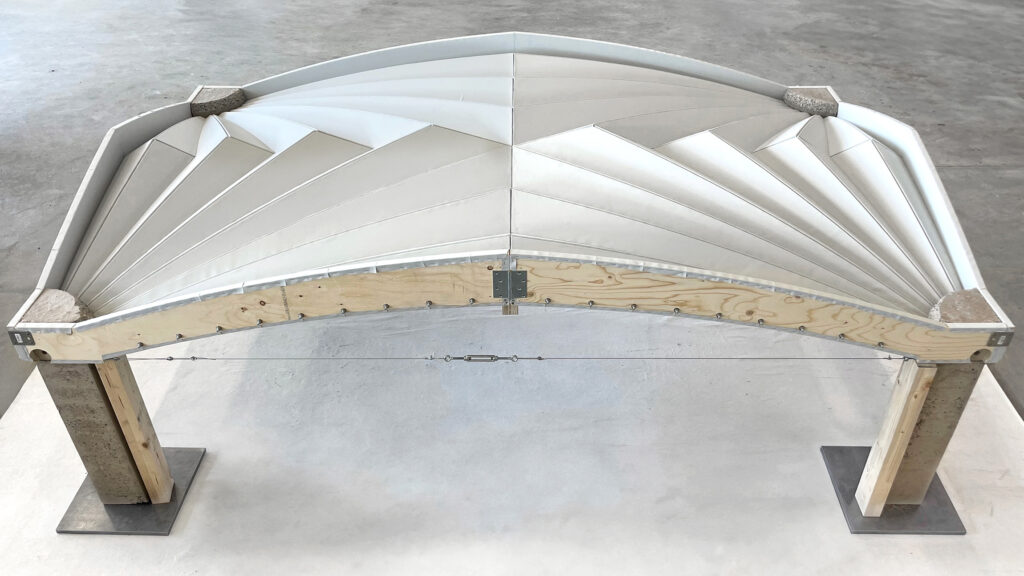

完成した型枠を上から見た様子です。扇のように広げられる 4 つのパーツで構成されています。(写真: Lotte Scheder-Bieschin / ETH Zurich、BRG)

✅ この記事を読めば…

- 建設業界の最新技術「Unfold Form」の仕組みとメリットがわかる

- コスト削減&環境負荷軽減を両立する建築手法が学べる

- 日本の建設現場で導入できる可能性を考えられる

次回は、実際の建設現場での事例や、「Unfold Form」がもたらす可能性について詳しく掘り下げていきます!

「コンクリート=環境負荷大」の常識を変える?

建設現場では、「環境に優しい技術を導入したいけど、現実的に難しい」という声をよく聞きます。例えば…

🏗 現場のリアルな悩み

✅ コストが高い:環境配慮型の建材や工法は、初期投資がかさむことが多い。

✅ 技術の習得が難しい:新しい工法は専門知識が必要で、職人が使いこなせるか不安。

✅ 強度や耐久性が心配:環境負荷が低い建材は「本当に丈夫なのか?」という疑問がつきまとう。

🌍 それでも変化は必要?

世界的に脱炭素化の流れが強まり、日本でも建設業界は「環境対応」が求められています。特に、コンクリートは製造時のCO2排出量が多く、環境負荷が大きいのが課題。

そこで登場するのが、ETH Zurichの研究チームが開発した「Unfold Form(アンフォールド・フォーム)」。この技術を使えば、コンクリートの使用量を最大60%削減し、鉄筋の使用を90%減らせると言われています。

「でも、新技術は結局コストが高いのでは?」と思うかもしれません。実は、Unfold Formのポイントは「安価で簡単に使えること」。この技術が日本の建設現場でも活用できるのか、次の章で詳しく見ていきましょう!

行政書士が解説-Unfold Formが示す「建設の未来」

ETH Zurichの研究チームが開発した「Unfold Form」は、建設業界の未来に新たな可能性を示す技術です。現在は研究段階ですが、もし実用化が進めば、建設現場のコスト削減や環境負荷低減に大きく貢献するかもしれません。

プロトタイプの作成を高速で撮影 (ビデオ: L. Scheder-Bieschin、M. Hellrich、A. Jipa / ETH Zurich、BRG)

ここでは、行政書士の視点から「この技術が今後どのように建設業界に影響を与えそうか」を考えてみます。

✅ Unfold Formが示唆する3つのポイント

① 材料削減の重要性 → コンクリートと鉄筋の代替技術

現在、建設業界ではコンクリートと鉄筋の価格高騰が続いています。この技術が実用化されれば、コンクリート使用量を最大60%削減し、鉄筋を90%減らせる可能性があるとのこと。

しかし、現時点では研究レベルの技術であり、日本の建築基準法や耐震基準に適合するかどうかも未知数です。行政手続きの観点からも、導入には慎重な検討が必要となるでしょう。

② 簡単な施工がもたらす影響 → 人手不足対策の可能性

Unfold Formは、軽量な折りたたみ式の型枠を活用することで、施工がシンプルになるとされています。もし日本でも同様の技術が開発・適用されれば、建設現場の作業負担軽減につながる可能性があります。

ただし、新技術が現場で使えるようになるまでには、試験導入や法整備が必要です。現時点では、「このような技術が登場することで、今後の建設業界の在り方が変わるかもしれない」という視点で注目するのがよいでしょう。

③ 日本での展開の可能性 → 補助金・制度との関係

現在、日本でも環境負荷の低い建築技術の研究が進んでおり、国や自治体が補助金を活用して支援する動きがあります。

ただし、Unfold Form自体はまだ研究段階であり、日本の制度に適用されるわけではありません。もし将来的に類似技術が国内で開発・導入される場合、以下のような支援制度が関係する可能性があります。

- 省エネ建築関連の補助金(国土交通省、経済産業省)

- 脱炭素建設技術の研究支援(環境省)

- 中小企業向けの新技術導入助成(地方自治体)

💡 行政書士としての視点

✔ 新技術の開発には法的な検討が不可欠(建築基準法、耐震基準など)

✔ 環境配慮型技術の研究が進む中、補助金や助成金が活用される可能性あり

✔ 日本でも「環境負荷の低い建築技術」に関心を持つことが、今後の経営戦略につながる

📌 まとめ

✅ Unfold Formはまだ研究段階の技術であり、現時点で日本の建設現場に導入できるわけではない

✅ しかし、コンクリートや鉄筋の使用削減を目指す流れは世界的に進んでいる

✅ 日本でも環境配慮型の建築技術が求められる中、今後の動向に注目する価値がある

次の章では、日本の建設業界が取り組むべき「環境対応のポイント」について、より具体的に解説していきます!

建設業者が知っておくべき「環境対応」のポイント

建設業界では、環境負荷を減らす動きが加速しています。Unfold Formのような新技術はまだ研究段階ですが、すでに日本国内でも「環境対応」を求められる場面が増えているのは確かです。

ここでは、建設業の経営者や現場監督が押さえておくべき「環境対応」の実用的なポイントを解説します。

✅ 建設業の環境対応|3つのキーワード

① 「省資源・省エネ」技術の導入を意識する

建設現場での材料費高騰や人手不足を考えると、無駄を省き、効率を上げる技術の導入は避けて通れません。

🔹 すでに実用化されている環境配慮型の技術

- 高性能断熱材の活用(省エネ住宅に必須)

- プレキャストコンクリート(現場での材料ロス削減)

- リサイクル可能な建材の利用(木材・アルミ・ガラスの再利用)

「脱炭素」や「省エネ」といったテーマは、公共工事の入札でも評価ポイントになるため、意識しておくと今後の経営にプラスになります。

② 環境対応が評価される「経営事項審査(経審)」を活用する

公共工事を受注するためには、「経営事項審査(経審)」で高い評価を得ることが重要です。

🔹 環境対応が経審でプラス評価になる例

✔ 建設リサイクル法に基づく適切な廃棄物処理

✔ 省エネ・環境配慮型の建材・設備の導入

✔ グリーン購入法に基づく環境負荷の低い資材調達

行政書士としても、「経審の加点対策」として環境対応の取り組みを経営戦略に組み込むサポートが可能です。

③ 補助金・助成金を活用して負担を軽減する

環境配慮型の建築技術や設備を導入する際、国や自治体の補助金を活用することで初期投資の負担を軽減できます。

🔹 活用できる補助金・助成金の例

🏗 国土交通省:建築物省エネ改修推進事業

🏢 環境省:建築物脱炭素化促進事業

📉 地方自治体:中小企業向け省エネ設備導入助成金

これらの補助金は申請手続きが複雑な場合も多いため、行政書士のサポートを受けながら進めるのが得策です。

※厚生労働省が管轄する 助成金の申請手続きは、法律により 社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、 提携している社会保険労務士事務所をご紹介 することは可能です。

📌 まとめ

✅ 環境対応は「経営戦略」として考えるべき時代になっている

✅ 経審対策として、省エネやリサイクル技術の活用を検討する価値あり

✅ 補助金・助成金をうまく活用し、環境対応をコスト負担なく進める

次の章では、これらの情報を踏まえて「建設業の経営者が今からできるアクションプラン」を紹介します!

建設業の未来に向けたアクションプラン

建設業界では、環境対応とコスト削減の両立がますます重要になっています。Unfold Formのような革新的技術はまだ研究段階ですが、すでに日本でも「省資源・省エネ」の流れは進んでおり、経営戦略として環境配慮を意識することが求められています。

そこで、「今からできる」具体的なアクションプランを3つにまとめました。

✅ 建設業者が今すぐ取り組むべき3つのアクション

① 既存の環境対応型技術を取り入れる

Unfold Formのような新技術が実用化されるには時間がかかりますが、すでに導入可能な「環境に優しい建材・技術」を活用することで、コスト削減と環境配慮の両方を実現できます。

💡 すぐに取り入れられる技術例

✔ プレキャストコンクリート(施工時間短縮&材料ロス削減)

✔ 高性能断熱材(省エネ効果アップ)

✔ リサイクル建材(資材の再利用でコスト削減)

② 経営事項審査(経審)を見直し、評価を上げる

公共工事を受注するには、経審の点数アップがカギ。環境対応の取り組みを経審の評価項目に活かすことで、受注のチャンスを広げられます。

💡 経審対策としてできること

✔ 建設リサイクル法に基づく適切な廃棄物処理を実施

✔ 省エネ・環境対応型の設備を導入し、取り組みを記録

✔ SDGsやグリーン購入法への対応を経営方針に取り入れる

※ 行政書士が、経審申請のサポートや必要書類の整理をお手伝いできます!

③ 補助金・助成金を活用して負担を軽減

環境対応を進める上での最大の課題は「コスト」です。しかし、国や自治体の補助金を活用すれば、負担を大幅に軽減できます。

💰 活用できる補助金・助成金(例)

🏗 建築物省エネ改修推進事業(国土交通省)

📉 中小企業向け省エネ設備導入助成金(地方自治体)

🏢 建築物脱炭素化促進事業(環境省)

「どの補助金が自社に合うのかわからない…」という方は、行政書士に相談することで、最適な補助金の選定や申請サポートを受けられます。

※厚生労働省が管轄する助成金の申請手続きは、法律により社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、提携している社会保険労務士事務所をご紹介することは可能です。

📌 まとめ

✅ すぐに導入できる省資源・省エネ技術を活用する

✅ 経審の見直しを行い、公共工事の受注チャンスを増やす

✅ 補助金・助成金を活用し、環境対応の負担を軽減する

環境配慮は「コストがかかるから後回しにしよう」と考えがちですが、正しい知識と戦略があれば、むしろ経営の強みになります!

今後も行政書士として、建設業界の発展と持続可能な経営をサポートする情報を発信していきますので、ぜひチェックしてみてください!

📞 建設業許可や補助金申請のご相談はお気軽に!